泌尿器科

泌尿器科

診療科の紹介

当院は地域がん診療連携拠点病院に指定されており、泌尿器科では、泌尿器がんを中心に入院治療を行っています。ロボット支援手術、腹腔鏡手術などの低侵襲手術を積極的に行っています。膀胱全摘については、尿路変更まですべてロボットで実施しています(高難度で、限られた施設でのみ行われています)。また、化学療法や放射線治療など、他の部門とも協力しながら、高度な医療を提供しています。標準治療後に進行した場合は、がんゲノムプロファイル検査を行っています。

また、地域の拠点病院として、一般泌尿器疾患や救急疾患にも対応しています。

急性期の治療 (手術など入院を必要とする治療) が済み、症状が落ち着きましたら、かかりつけ医に継続診療をお願いしております。病状に変化が現れたり、詳しい検査や入院が必要となった時には再び当科で診察‧治療を行います。前立腺がんについては2009年から東京都医療連携手帳を用いた、かかりつけ医との連携診療を積極的に行っています。

認定施設

- 日本泌尿器科学会専門医教育施設

初診の方は、おかかりの医療機関の紹介状と受診日の事前予約が必要となります。

「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)などの遺伝性腫瘍についてご相談を希望される方は遺伝外来へ」スタッフ紹介

常勤医師数

5名

部長:山田 幸央(やまだ ゆきお)

専門領域

- 泌尿器がん

- ロボット手術

- 腹腔鏡手術

- 排尿障害

資格等

- 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

- 日本排尿機能学会専門医

- 泌尿器腹腔鏡技術認定医

- 泌尿器ロボット支援手術プロクター

- da Vinci Xi Modules for Surgeons修了

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

医師:工藤 貴之 (くどう たかゆき)

専門領域

- 泌尿器科

資格

- 日本泌尿器科学会泌尿器科専門医

- ダヴィンチシステムトレーニング認定証Console Surgeon daVinci

- 日本医師会認定産業医

- 透析液水質確保に関する研修修了

- ICLSプロバイダー

- MCLSプロバイダー

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

医師:小室 壮一朗 (こむろ そういちろう)

医師:原賀 陽平 (はらが ようへい)

専門領域

- 泌尿器科

資格

- SpaceOAR System Appliers Training修了

- がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会修了

医師:杉山 希 (すぎやま のぞみ)

可能な検査・治療・器械について

検査

- 軟性ファイバースコープによる膀胱尿道鏡検査、超音波検査(経腹・経直腸)、尿流測定・残尿測定

- 前立腺針生検(外来日帰り・1泊2日入院)

- BRCA遺伝子変異検査、がんゲノムプロファイル検査

主な治療

前立腺がん

- ロボット支援前立腺全摘除術RARP、放射線療法IMRT、内分泌療法およびこれらの併用、PSA監視療法、化学療法、新規アンドロゲン受容体標的薬 (小線源治療は実施しておりません)

膀胱がん

- ロボット支援膀胱全摘除術RARC(体腔内尿路変更ICUD)、光線力学診断を用いた経尿道的膀胱腫瘍切除術PDD-TURBT、BCG膀胱内注入療法、化学療法、免疫チェックポイント阻害薬治療

腎盂・尿管がん

- 腹腔鏡下腎尿管全摘除術、化学療法、免疫チェックポイント阻害薬治療

腎がん

- ロボット支援腎部分切除術RAPN、腹腔鏡下腎摘除術、分子標的薬治療、免疫チェックポイント阻害剤治療

精巣腫瘍

- 高位精巣摘除術、後腹膜リンパ節郭清術、化学療法、放射線療法

副腎腫瘍

- 腹腔鏡下副腎摘除術

神経因性膀胱

- 自己導尿による排尿管理

間質性膀胱炎

- 経尿道的ハンナ型間質性膀胱炎手術、膀胱水圧拡張術

※前立腺肥大症に対する手術、尿路結石に対する手術は実施しておりません。

器械

- ロボット支援手術システム(da Vinci Xi)

- 腹腔鏡手術

- 内視鏡(膀胱鏡、尿管鏡)

- 超音波診断装置(経直腸、経腹)

- 尿流測定装置

診療実績

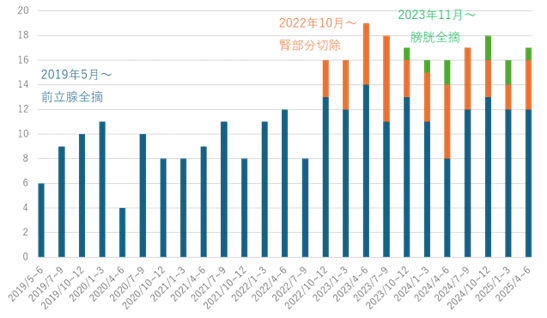

2019年からロボット支援前立腺全摘除術を開始し、2022年には腎部分切除術、2023年には膀胱全摘除術・体腔内回腸導管造設術を開始しました。2025年4月にのべ300件になりました。

図:ロボット支援手術件数の推移

表:2022年~2024年の主な手術・検査件数

| 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||

| 手術室を使用した手術総数 | 433 | 485 | 465 | |

| ロボット支援手術 | 前立腺全摘 | 44 | 49 | 44 |

| 腎部分切除 | 3 | 19 | 18 | |

| 膀胱全摘 | 0 | 1 | 5 | |

| 腹腔鏡手術 | 腎摘除 | 9 | 18 | 16 |

| 腎尿管全摘 | 6 | 14 | 9 | |

| 副腎摘除 | 9 | 10 | 13 | |

| 尿膜管摘除 | 0 | 2 | 4 | |

| 開腹手術 | 腎摘除 | 3 | 0 | 0 |

| 腎部分切除 | 3 | 1 | 0 | |

| 膀胱全摘 | 6 | 6 | 0 | |

| 膀胱部分切除 | 2 | 2 | 2 | |

| その他 | 3 | 1 | 1 | |

| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 132 | 151 | 136 | |

| 高位精巣摘除術 | 4 | 6 | 7 | |

| 前立腺生検 | 231 | 223 | 230 | |